Dans l’organisation de mes ateliers philo destinés aux jeunes et aux familles, j’apprécie tout particulièrement utiliser les dilemmes comme outil pédagogique. Les dilemmes ne sont pas de simples exercices théoriques. Ils sont un révélateur de nos tensions internes, un test pour nos valeurs et un puissant levier d’apprentissage. Ils exposent la complexité des choix humains et nous obligent à naviguer dans des zones d’incertitude.

Pourquoi le doute est-il essentiel ? Parce qu’il s’agit d’une posture intellectuelle flexible qui nous invite à ajuster nos jugements, à explorer des alternatives et à accepter que certaines questions n’ont pas de réponses définitives.

C’est précisément ce que mettent en lumière les dilemmes philosophiques. Ils ne se contentent pas d’opposer deux positions, mais nous obligent à adopter un regard transversal, à explorer différentes perspectives et à reconnaître la pluralité des points de vue. En cela, ils ne sont pas seulement un exercice individuel, mais aussi un formidable outil d’échange horizontal, où chacun peut confronter ses idées sans imposer une vérité absolue.

Exemples de dilemmes : hiérarchiser ses valeurs face à l’incertitude

Imaginez : deux justicières aux visions radicalement opposées. Alyx frappe vite et fort : elle punit les criminels sans attendre, quitte à risquer des erreurs. Nova refuse d’agir sans preuve irréfutable, même si cela signifie laisser des coupables en liberté. Laquelle suivriez-vous ?

Imaginez encore : Une entreprise polluante fait vivre 500 familles. En tant que maire, vous hésitez. D’un côté, fermer l’usine protégerait l’environnement mais plongerait 500 familles dans la précarité. De l’autre, maintenir son activité garantirait une stabilité économique au prix d’une pollution durable.

Un dernier exemple : Un artiste talentueux et travailleur, se retrouve en grande difficulté financière. Une entreprise lui propose un contrat généreux qui lui assurerait stabilité et visibilité, mais exige de lui des œuvres contraires à ses valeurs. Il fait alors face à un dilemme déchirant : préserver son intégrité artistique et risquer la précarité, mettant en péril son logement, sa famille et son avenir, ou accepter ce compromis, renonçant à son authenticité pour survivre.

Ces dilemmes obligent à arbitrer entre des principes qui, isolément, semblent justes, mais qui s’affrontent dès lors qu’ils sont appliqués la réalité. Ils nous forcent à hiérarchiser nos valeurs et à admettre qu’il n’existe pas toujours de solution parfaite. C’est en explorant ces contradictions que nous développons une pensée plus flexible, capable d’intégrer des nuances plutôt que de s’arrêter à des oppositions simplistes.

Émotions, expériences et raison : structurer la pensée face au doute

Les dilemmes créent une zone d’inconfort cognitif, où aucun choix n’est pleinement satisfaisant. Notre tout premier réflexe est souvent instinctif : nous « savons » intuitivement ce qui nous semble juste ou injuste.

L’expérience et le cheminement de chacun jouent un rôle fondamental dans la manière dont nous abordons un dilemme. Chaque individu arrive à une situation donnée avec un bagage unique : ses expériences passées, son éducation, ses valeurs et ses émotions personnelles influencent directement sa manière de percevoir et d’analyser les dilemmes.

Plusieurs travaux ont profondément fait évoluer la compréhension du jugement moral.

Joshua Greene, dans l’article : « The Neural Bases of Cognitive Conflict and Control in Moral Judgment » (2004) a, tout d’abord, mis en évidence que notre cerveau mobilise deux systèmes distincts face à deux types de dilemmes moraux (modèle dual-process). Cette étude explore les bases neuronales des jugements moraux en utilisant l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). Les résultats montrent que les dilemmes impersonnels (ex. : détourner un train pour sauver cinq personnes) activeraient les zones responsables du raisonnement analytique et du calcul coût-bénéfice. Les dilemmes personnels (ex. : pousser une personne sur les rails pour stopper un train) solliciteraient plutôt les régions cérébrales liées aux émotions et aux intuitions morales.

Aussi, Jonathan Haidt, dans l’article « The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment” (2001), suggère que nos émotions joueraient un rôle central dans nos décisions morales. Il explique que nous avons d’abord une réaction instinctive, puis nous cherchons des arguments rationnels a posteriori pour la justifier. Il appelle ça le « modèle intuitionniste social ».

Cependant, ces théories ont été critiquées et la relation entre émotions et raison a été revisitée par exemple par le modèle de “traitement parallèle” (Cushman et al., 2010). Ce modèle suggère que processus rationnels et émotionnels fonctionnent en parallèle et que je “jugement final” résulte de la manière dont ces deux systèmes s’influencent mutuellement.

Les recherches utilisant les dilemmes moraux comme outil ont enrichi la compréhension du jugement moral en montrant que nos décisions résultent d’une interaction dynamique entre intuition émotionnelle et raisonnement analytique.

Les décisions morales réelles sont bien plus nuancées que ce que suggèrent les modèles théoriques et ne reproduisent pas fidèlement les mécanismes décisionnels en situation réelle mais la friction entre intuition et raison existe bel et bien et est précisément au cœur des dilemmes.

C’est dans cette tension entre émotion et raisonnement que naît le doute. Bien encadré en atelier, il devient une force. En acceptant cette incertitude comme un élément naturel du raisonnement, nous développons une pensée plus flexible, plus nuancée et plus ouverte aux différentes perspectives.

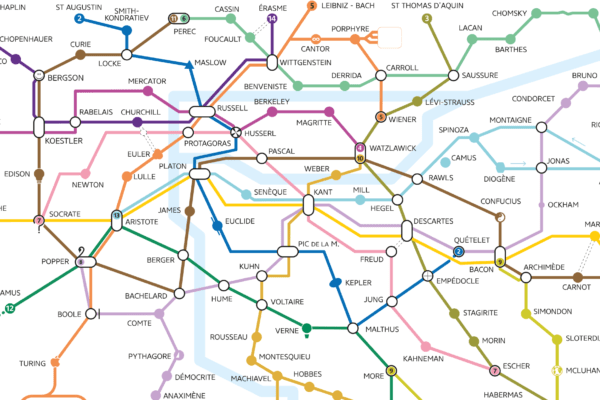

Aussi, les dilemmes nous rappellent que toute réflexion ne peut être enfermée dans un seul cadre. Croiser plusieurs disciplines, confronter différentes visions, c’est ce qui permet d’affiner notre raisonnement au-delà des évidences.

Une approche interdisciplinaire, transversale et horizontale de la réflexion

Les dilemmes peuvent aussi être enrichis par l’interdisciplinarité. Ils mobilisent des savoirs issus de multiples disciplines : éthique, droit, psychologie, économie, politique ou encore sciences sociales. En les explorant, nous décloisonnons la pensée en croisant différentes approches, ce qui nous permet de mieux comprendre la complexité des situations.

Prenons par exemple le dilemme des justicières Alyx et Nova. À première vue, il s’agit d’un problème de justice, mais à y regarder de plus près, il peut amener des réflexions sur la psychologie, sur les théories de la justice distributive ou sur les implications politiques de la punition. De même, le dilemme du maire confronté à la fermeture d’une usine peut nourrir des discussions sur l’économie, l’impact de l’industrie sur la société, les choix écologiques à long terme, mais aussi sur la philosophie du bien commun et du sacrifice nécessaire au bien-être collectif. Enfin, le dilemme de l’artiste questionne notre rapport au travail, à la liberté, à la famille, à la nécessité économique et à la fidélité à nos principes.

Cette capacité des dilemmes à croiser plusieurs disciplines enrichit considérablement la réflexion. Chaque participant apporte un regard spécifique – fondé sur son expérience, ses connaissances ou ses intuitions – et cette diversité permet de dépasser les jugements simplistes.

Mais la complexité des dilemmes tient aussi aux multiples niveaux d’interprétation qu’ils offrent. Un même dilemme peut être analysé sous plusieurs angles : moral, politique, culturel, personnel, etc. En cela, les dilemmes nous obligent à déconstruire nos schémas de pensée en tenant compte du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

Toutefois, cette richesse ne prend tout son sens que lorsqu’elle est explorée collectivement, dans un cadre où aucune réponse ne s’impose.

C’est ici que l’horizontalité devient essentielle. Lorsque chacun peut exprimer son point de vue sur un pied d’égalité, il s’agit d’explorer ensemble les tensions et les contradictions qui traversent nos jugements. Cette approche favorise une pensée dynamique et ouverte, où les arguments s’affinent et évoluent au fil du dialogue.

Ainsi, les dilemmes ne relient pas seulement les savoirs entre eux : ils établissent des ponts entre les individus, leurs expériences et leur rapport au monde. L’atelier est le cadre idéal pour cela. Chaque situation devient alors une opportunité d’apprentissage mutuel, où la diversité des perspectives nourrit la réflexion et permet d’élargir notre vision de la complexité humaine.

De la théorie à l’atelier pratique

Les dilemmes sont ainsi un puissant outil d’apprentissage. Selon l’âge et le contexte, ils permettent de développer des compétences spécifiques.

Les ateliers de dilemmes que j’organise suivent une structure commune qui guide les participants à travers une réflexion progressive et collective, favorisant l’échange et la remise en question à chaque étape.

Tout commence par la présentation du dilemme de manière neutre, où l’animateur expose la situation de façon claire et objective, laissant ainsi chacun libre de formuler ses propres réflexions.

Ensuite, un temps de réflexion individuelle permet à chaque participant d’analyser seul la situation sans influence extérieure, ce qui donne à chacun la possibilité de considérer le dilemme en fonction de ses propres valeurs, expériences et intuitions.

Après ce moment personnel, une première mise en commun des idées a lieu où chacun partage son point de vue, créant un échange ouvert et sans jugement, afin d’entendre les différentes perspectives et d’élargir la réflexion collective.

Vient ensuite l’introduction de nouveautés, où de nouvelles contraintes ou variables sont ajoutées au dilemme, ce qui pousse les participants à réévaluer leurs positions face à ces informations supplémentaires, à approfondir leur réflexion et à prendre conscience des conséquences inattendues ou des enjeux cachés.

Suit un débat collectif, dans lequel les participants confrontent leurs idées, explorent les différentes options possibles et examinent les valeurs sous-jacentes à chaque choix, un moment dynamique qui invite à une critique constructive et au développement de la pensée critique.

Enfin, la conclusion reste ouverte, car il n’y a pas de réponse définitive, l’objectif étant d’accepter l’incertitude comme une composante du raisonnement moral.

Cette structure permet de guider les participants à travers une réflexion nuancée, encourageant l’écoute active, le respect des divergences, l’empathie affective ainsi que cognitive et la recherche de solutions collectives à des dilemmes complexes.

Les approches pédagogiques varient en fonction des étapes de développement cognitif et émotionnel des participants. L’objectif est d’adapter les méthodes afin de guider les individus vers une compréhension plus nuancée et plus critique des choix et de leurs implications et également d’offrir une prise de conscience progressive des enjeux complexes auxquels chaque participant peut être confronté, quel que soit son âge.

Conclusion : faire du doute un moteur de réflexion

En atelier, chaque dilemme ouvre une porte vers une réflexion élargie, où le doute devient une force et la diversité des points de vue une richesse. Ce n’est pas tant la réponse qui compte, mais le cheminement qui nous pousse à voir le monde avec plus de nuance et de profondeur.

Les dilemmes philosophiques ne nous enseignent pas ce qu’il faut penser, mais nous apprennent à mieux penser. Ils nous aident à structurer nos raisonnements, à accepter la coexistence de points de vue divergents et à développer une posture intellectuelle plus fluide et adaptable.

Le doute devient une ressource précieuse. Il nous empêche de tomber dans des jugements trop rigides, nous invite à explorer des alternatives et nous pousse à ajuster nos réflexions au contact des autres.

L’horizontalité et la transversalité sont au cœur de cette démarche. Elles sont nourries par l’interdisciplinarité.

Penser un dilemme, ce n’est pas seulement choisir entre deux options, c’est comprendre que la réponse dépend du cadre dans lequel on se place, du point de vue que l’on adopte, des valeurs que l’on mobilise et plus largement de notre façon de penser le monde.

Dans un monde où les débats sont souvent polarisés, cultiver l’art du doute et de l’échange devient une compétence essentielle. Et si, au lieu de chercher des réponses définitives, nous apprenions à mieux formuler les questions qui ouvrent au monde ?